�����i�����j�l

���I���̋V��́u�ԉ����v�ɔ��f����J�j�o���Y���I���K

�P�@���ɂ̖�Ƃ��Ă̐l��

�@�ꕾ�����ꂸ�ɂ����A�ߑ�ȑO�̒����͖��M�卑�������B

���łЂƂ��Ƃ��Ă݂Ă��A�����Ñ�j������Ō���قnjÑ㐭���̐��E�ɂ͎��c���������Ă����B��1�@�L�^�Ɏc��Ȃ����O���E�̃��x���ł͂����Ɠ��풃�ю��I�����ł��s�Ȃ��Ă����ƍl����ׂ������A�ߔN�܂ł��̕��K�͎c���Ă����B���łقǐ��܂����͂Ȃ��Ƃ��A���l�E���l�Ƃ������g��}���Ȃǂ̎��f�́A���Ƀo���G�[�V�����ɕx��ł���B���f�ȊO�ɂ��͈͂��L����A��}��t�[�`�[�A�Z���ȂNj�������肪�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ŁA���̍e�ł͐[�ǂ����Ȃ����Ƃɂ���B��2

�@���ł��Q���������炵�����M�̍ł�����̂��Ƃ���ƁA�����҂ɔߌ��������炵�����M�̋ɂ߂��͊��҂��낤�B���҂Ƃ����̂́A���Ƃ��Εm���̏��ɂ���Ƃ��~�����߁A�Ō�̎�i�Ƃ��ĉł��������g�̑ڂ̓����Ƃ邱�Ƃ������B�l���A�������ߐe�҂̓��͓����̓����ƐM����ꂽ�B�ł͎����������ꂸ�A�ڂ�r�̓��A�͂Ȃ͂������ꍇ�ɂ͊̑���x��P����A������ύ����㻁i�����́j������ČƂɐH�ׂ������B���R

�@�L�B�̊�����s���K���ƁA���p�A�^�c�m�I�g�V�S�A�w�r�A���J�f�A�T�\���A�S�L�u���c�c�ƁA����Ƃ����鐶�����̑f�ނ���Ƃ��ĕ���ł��āA�����͂��̂߂���߂��悤�ȍ��דI�p���[�Ɉ��|�����B�A���A�z���ƂȂ��œ����͊�����̎�v�����̂ЂƂȂ̂ł���B

���Ƃ����̒_�̂��ɂł������́A���\���i�������j�Ƃ��Ē����̖�ǂł͂����Ƃ��|�s�����[�ȑ��݂��B�^�c�m�I�g�V�S�⎭�p�́u�t��₢�A�z��s�i��j�߁A�C���A�����������v��������B

������f�ނƂ����̔��e�ňٍʂ���̂����͎ԁi��������j���Ȃ킿�ЂƂ̑ٔՂ��B�َ��ɉh�{���������튯�������������͓̂��R�ł��邪�A����u�^�̑ٔՂł͂Ȃ��A�ЂƂ̑ٔՂł��邱�Ƃ��d�v�ȓ_���B�l�Ԃ̌�����A������Ƃ��ėp���邱�Ƃ́A�{�\�I�ɂ��^�u�[�̂͂��B���͎Ԃ̓^�u�[�j��̖�ނƂ����邾�낤�B

�@���͎Ԉȏ�̋��ɂ̖�́A����ƁA�l�������Ȃ��B���E����w�{���E��x�ɂ͂��łɁu���킭�l���͎�������Ȃ�B���̂��Ɩ��Ԃ̑�������̎��Ɍғ��������i�悷��v�i�w�V�����x�F�F�`�j�ƋL����A����ɂ͂��łɐl�������ɂ̖�Ƃ��ĔF�m����A���ԂɍL�܂��Ă������Ƃ��킩��B

�@�l��������Ȃ�l���ł́A�����≎���ȏ�̖�����F�߂���킯�ł͂Ȃ����낤�B����ɐg���̎҂̍F�S������邱�ƂŁA�͂��߂Ď��Ì��ʂ���������̂��B�܂��A���S�Ȑl�Ԃ̓��̂̈ꕔ��a�l�̓��̂ɈڐA���邱�Ƃŕa�C������Ƃ����ފ���p�I�ȈӖ����������邾�낤�B�����܂ŗ���ƁA�J�j�o���Y���܂ł��ƈ���ł���B���ہA��q����悤�ɁA�킪�q���E���Ă��̓���a�C�̘V��ɐH�ׂ����邱�Ƃ��������̂��B

�Q�@�����e�������`����ԉ���

�@�悲�뎄�͒��������i�_��Ȑ��o�Ŕ[�^�C�������B�j���炳�قǗ���Ă��Ȃ��A���I�X�k���̈��M�щJ�т̐X��������B�X�̒��ɂ͖퐶�����f�i�Ƃ����邢�����̃����e�����̑����������B�����e�����͒�������Ń����f�B�G���E���I�ƌĂ�郄�I���̈�x�ł���i�L���`������������ł͎R�q���I�ƌĂ�邪�A�ߏւ͈قȂ�j�A�\�N�O�����K�˕������������̑��X�̐l�X�Ɠ���ł������B���̖��̂��Ƃ��C���f�B�S�u���[�ɐ��߂��߂Ƀs���N�F�̎h�J�����������炦�������ߏւƁA��������Ō������郄�I���Ɠ��l�̒�������т���ۓI���B

�@�����e�����̑��������f�B�G���E���I�̑��ƈقȂ�_�́A���l���Ï���ɋߊ���Ă��邱�Ƃ������B���̒n��̓A�w�����Ŋ��҂������A��X�`���Ă����Ï������Ă܂Ō�����~������̂��A�A�փ���炳�Ȃ����߂��Ƃ����B

�@�������肵�������̌Ï��̂Ȃ��Ɂu�ԉ����v���܂܂�Ă����B�Ï��Ƃ����Ă����ʔN�����\�A���Ȃ킿�P�X�T�U�N�̂V���Q�T���ł���A�����̒��ł͂����Ƃ��V�����B

�@�u�ԉ����v�́A�q��Ɍb�܂�Ȃ��v�w���t���Ɉ˗����ċ��s����u���Ԗ��V���v�ʼn̂���F���̂ł���B���I���̎Љ�ł͎q�ǂ��͉Ԕk�_�������炷���̂ƍl�����Ă����B�썰�͕s�łł���։��]������B�썰�͎���A�A�Ԃł܂��ԉ��i�Ԕk�j���Ǘ�����ԘO�ɓ���A�炫�ւ�Ԃ̐c�ɕY������B�ԉ��͂��̗썰��l�ԊE�ɓ��ق���̂��B�V���ł͖�R����Ԃ��������߂ĉԉ������A�ЂƂ�̎t�����Ԃ����߂�҂̖��������A�����ЂƂ�̎t�����Ԃ�D�����Ƃ��閂�S�̖���������B���̌��͂˂ɋ��Ԏ҂������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u���Ԗ��V���v�͂���Ȃ�Ԃ܂�ł͂Ȃ��A�����̍����ɂ���K���ł���A���E�ς������ꂽ�V��Ȃ̂ł���B��4

�@�u�ԉ����v�͐�������\�܂ł̏\��̌̎��ō\������A�����ƂɂЂƂ�̉Ԕk�_���a������B���ꂼ��o�ꂷ�鏗���������ɂ��ĉԔk�_�ɂȂ��������`�����̂ŁA����炩�烄�I���̕��K��`���A�l����������o����邱�Ƃɂ��Ȃ�B

�@���Ƃ��u�����ԉ����v�́A�V�����n�R�Ȓj�Ɨ��ɗ����Č���������̂́A�������̒j�ɋ��D�����Ƃ����b�����A���̂Ƃ��V���͉��x���V�́u����v�Ƃ������Ƃ��g���Ē�R����B����Ƃ͓V�̒�߂Ƃ����قǂ̈Ӗ��ŁA���m�ɂ́u��������v�ł���A�Z���搶������Ēj���̍��������߂郄�I���̏K���f���Ă���B��5

�@���ڂ������͎̂l���ƘZ���̉ԉ����ł���B�����I�ȏK���A���邢�͖��M�����Ƃ������銄�҂Ǝq�E�������e�B�[�t�ɂȂ��Ă���̂��B���ł̏K�����������쏭�������̂������ōŋ߂܂Ő����c���Ă����悤�ɁA���I���̂Ȃ��ɊϔO�Ƃ��Ďc�����Ă����̂��낤���B����ɂ��Ă��A�q��Ă̏��_�̗R����������N���ɂ��Ă͂��܂�ɂ��ߌ����B

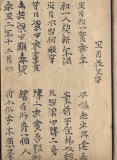

�@�ȉ��ɖ�o�����݂��B���I���Ɠ��̊����Ɏ���Ă�����i���Ƃ��Ό�����ƕ\�L�����j�A���H���ɂ�錇��������A�����Γǂݎ��Ȃ��������������A���̓_�͗������Ă������������B

�l���ԉ���

�l���ҏ��@�悫�������@�_�v�@䊎�@�悫������

�f�k�͗�\���@Ḏ���W��@�i�����s���j

�ƂɘV�ꂠ��@��\�@��a�ā@�N�����ł���

�_�ɂ�����@�S���P�����@�a�͖������@��l���ɑ�č�����

�a�̕�Ɂ@�l����H�ׂ�����ׂ��@

�i��������j�O�N��a�̏�����N���オ��

���������@Ḏ��́i��l�̂��Ƃ��j�`����

�f�k������@���K�������ĊO�֏o��

Ḏ��͂����@�j�̐l�͕����ǂ߂Ă��@�v��������Ȃ�

�����Ă���͓̂ؓ���r�������@�l��������̂͂�����ꂾ��

�l�ɋ��߂��@����̓������܂��傤�@

�����̑ڂ������ā@�e�������܂��傤

�f�k���킭�@�ڂ���������@���Ȃ��̐g���S�Ԃ��������

Ḏ������Ă����@�j�̐l�͎v��������Ȃ�

�V��͎O�N�a�C�ł��܂����Ȃ��@�ڂ��������Ƃ��ŖS�т܂��傤��

���Ȃ킿�����Ƃ�@�ړ���P����@�X�[�v�Ɏύ���

�E�ڂ���P������̓��@���Ōv��Ǝl�ʂ��܂�

�����ɐH�ׂ������@�O�N�̑�a�̏����痧���オ��

��\�l��i�H�j�@�V���ɕ��������@Ḏ��̍F�s

���@�S�ɂȂ炸�@��k�ɂ���ĉԖ��ƂȂ�

�Z���ԉ���

�Z���友�@���͒����@��ɐ�����@�悫������

�����@�J�����@�c��@�����q���E���@�e���~��

�ƂɘV�ꂠ��@��\�@�O���тȂ��@���������ނ���

����O�t�@�����̔����@�O���ŋ�t�@�����̔���

�����͔тɋy���@�i�������j�H�ׂĂ��������

�����Ȃɑ��Ă����@�킽���̌������Ƃ��Ăق���

�O���V��̔тȂ��@�q�̌������E���ɔ@����

�ȑ����ɓ����Ă����@���Ȃ��͎v��������܂���

�����̂Ȃ��ɎO�P���@�i���̎q���E���̂́j�疜�̐h��@�f���̎v��

��͒������i�̂悤�ɉi���j�@�ł͂Ȃ�

�[�R�̎��i�̂悤�ɂ��܂ł����C�j�@�ł͂Ȃ�

�������������E�������Ȃ�@��������́@�i���ӕs���j

���������͕ǂ̏�@�����o���Č��Ԃ��Ă�

�����Ă�đO�ɗ��@���̂Ƃ������͂����̒ʂ�

���̂Ƃ��品�Ōy�������@�����́u�������v�Ƌ���

���������듁�ʼn��������h���@�܂�Ńu�^���q�c�W��j��悤

�i�����j�ςĘV��ɐH�ׂ�����@�V��͓��������ɂ����������Ƃ���

�V�ꂪ�O�x�Ă�ł������͂Ȃ��@�����܂Ȃ���ɐe�ɘb��

���̓��͌����̂��炾�@�������ĂׂΌĂԂقǒf���̎v��

�V�ꂱ����@���𐂂�u�V��v�Ƌ��ы��������

�ƂɔтȂ���@�䂪���ʂ̂݁@�N���������E���ƌ�����

�����̍F�s�͓V���ɕ��������@�N������ȏ�̍F�`���Ȃ��悤��

���͎���ŋS�ƂȂ�@��k�ɂ���ĉԖ��ƂȂ�

�ԉ����㏗�ƂȂ�@��6�@�ʊ�̂悤�Ȏq�𑗂肱��

���i�哰�H�j��ی삵�@���n�B����@�����n�@�A�ԂɒB����

���n�B���@�Ԕk���炮�@���N�����肱�ށ@���Ԓj

�@���҂ɋ��ʂ��Ă���̂́A�N�V�����Ƃ��a�C�ɂ����邪�A�Ƃ��n����������Ƃ��ł��Ȃ��B�����ʼnł����Ԃ�̑ڂ������邩�A����ɂ߂Đ��킪�q���E�����A������ɂ��������ł���l���B���A�Ƃɕ�������Ƃ����ł���B

�@���łɏq�ׂ��悤�ɐl���͋ɏ�̖��A����Ɠ����ɐl���͐����G�l���M�[���̂��̂ƍl����ꂽ�̂�������Ȃ��B���サ�������G�l���M�[�Ɍ��C�̂��������G�l���M�[���[����̂��B

�@�܂��A�������A�U����ʁiplacebo effect�j�Ƃł���ׂ�S���w�I�ȍ�p�����邾�낤�B���W���[�E�E�H���V���ɂ��ƁA�\�N��A�N���r�I�[���ikrebiozen�j�Ƃ������Ɋ�ՓI�Ȍ��ʂ�����Ƃ����J�����ꂽ�B���閖�������҂̒j�͂��̖�p���Ă��Ȃ�悭�Ȃ������A���̌���ʂ��Ȃ����Ƃ��킩��ƁA���͍Ĕ������B�����ň�҂����P���ꂽ�N���r�I�[����^����ƁA���݂͂�݂�ޏk�����B���̐V�N���r�I�[���͂��͐��ɂ����Ȃ������c�c�B���ꂪ�T�^�I�ȋU����ʂł���B�g���̐l���͂���Ȃ�U����ʂƂ������A�u�����܂ł���Ă��߂Ȃ�A������߂����v�Ƃ����ӎv�\�������߂��Ă����̂�������Ȃ��B��7

�@�����̊���炢���Ύ����̓���P����Ƃ����s�ׂ͂ɂ킩�ɂ͐M���������A�������ł��Ȃ����A���̍s�ׂ͎������q�����e�F�s�ł���Ƃ��āA�����ǂ��납�^���ꂽ�B���I�������҂�����Ƃ݂Ȃ����Ƃ͂Ƃ��Ă��v���Ȃ����A�����̂��鎞��ɂ͑��ԌX��������A���ꂪ�u�ԉ����v�ɔ��f���ꂽ���̂��낤�B

�@����͂��߂ɂ͊��҂����s���A���Ɏq�E�����������������B���̎����͂Ƃ��̍^����̓{��������A�֗߂����z���ꂽ�킯�ł͂Ȃ������B�p�Y�I�ȍs�ׂƋȍs�ׂƂ̊ԂɈ�����悷��̂͗e�Ղł͂Ȃ������̂ł���B

���i���[�E�A�I�j�����Љ�Ă���悤�ɁA�P�X���I���t�A���r���O�����������@�i�����͜�M�܁j�͓�̘r�ɏ������A�a�C�̎����c�@�̂��߂Ɋ����������ӂ�����A�c�@�����ΓI�ȐM�����������邱�Ƃɐ��������B���̌㎸�n���������@�͎����c�@���E���A���͂��������Ă����B����͎��ۂɊ�����������ł͂Ȃ����A���҂��������č�莖�ł͂Ȃ��������Ƃ̖T�ɂ͂Ȃ邾�낤�B

�@�u�ԉ����v�ɕғ����ꂽ�̎��͂������t�B�N�V�����A�����͉����ߋ��̏o���������A���ۂɋN�������b�Ƃ��ĎƂ߂��Ă����ɂ������Ȃ��B����A������ɂƂ��āA�����ł��邩�n��ł��邩�͂ǂ��ł�������肾�����̂��B���ꂾ���̎��ȋ]�����Ăł��Ƃ��~�����Ƃ���q���C�b�N�ȍF�s�͉ԉ��̌��Ђ���荂�߂����낤�B

�@�n���u�Ɏ��^���ꂽ���S�̊��҂̋L�����i�����͂�����h�L�������g�ƌĂԂ��j�\���S���ł���A�n��Ǝ����̍��Ԃ͂�����Ȃ��B���ł���B���x�z�I���������E�ł́A���O�̐M���邱�Ƃ������^���ł������Ƃ�����B���҂����������ǂ����m���Ƃ������Ƃ͂����Ȃ����A���O���������ƐM�������Ƃ����͂������Ȃ̂ł���B

��

�P�@����w�������p�V�Ёx�i�q���}���P�X�X�U�j�ȂǁB���ł͗d�p�̈��B�ցA���J�f�A�g�J�Q�Ȃǂ��g���Đl�����u����B

�Q�@�V�c����w�����̎��@�x�i���͏o�ŎЂP�X�W�S�j�Ȃ�

�R�@���w�������M�V���x�i���o�ŎЁ@�Q�O�O�Q�j�B���͒n���u�𒆐S�ɒ��グ�A�Z��Z�����̊��҂̎���������Ă���B�P���镔���ʂł́A�ځi�T�S�Q�j�r�i�T�Q�j�̑��i�R�R�j���i�T�j�w�i�T�j�e�i�Q�j���i�P�j�G�i�P�j�x�i�P�j�ƂȂ��Ă���B�ڂ��W�S�����߂�B����^����Ώۂ͌ƈȊO�ɂ��A��A�v�A���ȂǁB

�S�w�����e�������n�@���x�i�����Љ�Ȋw�o�ŎЂP�X�X�W�j�B�Ԕk�_�͔����ł͑��q���X�Ȃǂ̏��_�ɂ�����B

�T�@�����w�_���I���`�������x�i�_�얯���o�ŎЂP�X�X�O�j�B

�U�@�ԉ��̏̍��́u�����ԉ��Џ㏗�A�ԉ��K�㏗�A�O���ԉ��C�㏗�A�l���ԉ����㏗�A�܌��ԉ��ߏ㏗�A�Z���ԉ����㏗�A�����ԉ��\�㏗�A�����ԉ��я㏗�A�㌎�ԉ����㏗�A�\���ԉ���㏗�A�\�ꌎ�ԉ��q�㏗�A�\�ԉ��N�㏗�v�B

�V�@Roger N. Walsh

"The Spirit of Shamanism" 1990