心風景 landscapes within 33 宮本神酒男

機内から見たミャンマー西岸。蛇のようにくねる川がたくさん

DNA螺旋構造とヒンドゥー教によくみられる2匹の蛇のデザイン

伏犠と女カ(女ヘンに渦の右)

展示物を撮ったので、折り目が入っている

心風景 landscapes within 33 宮本神酒男

機内から見たミャンマー西岸。蛇のようにくねる川がたくさん

DNA螺旋構造とヒンドゥー教によくみられる2匹の蛇のデザイン

伏犠と女カ(女ヘンに渦の右)

展示物を撮ったので、折り目が入っている

昔、奇妙な想像に捉われたことがある。もし末期がんか何かで余命いくばくもなくなったら、日本の生活を捨て、チベットの奥地へ行って修行者のようになろう。そして峡谷の切り立った崖の途中にある洞窟のなかに坐り、ときおり眼下のくねる川の流れをみながら、死ぬまで瞑想をしていようと。まさにこの写真のような風景である。もちろんもしそのような状況になっても、実際ここに行くのは大変であり、実行に移すことはありえないだろう。

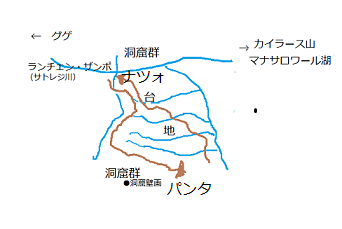

⇒ 簡略図

私はこのような蛇行する川が好きだ。なぜ好きなのかよくわからないが、蛇行する川は蛇に似ていて、2匹の蛇がもつれあう姿がDNAの螺旋構造と似ているからだ、と半ば本気で思う。この蛇(=川)の風景は、内なる風景(DNA)でもあるのだ。

この川はサトレジ川(ランチェン・ザンポ)の支流である。カイラース山の麓のマナサロワール湖に生まれたサトレジ川は、この写真の奥のナツォというところでこの川と合流する。川はグゲ王国のあったチベット自治区西部を流れ、千年前にはじめて仏教経典を大量に翻訳したリンチェン・サンポの故郷のあたりを貫き、インド・ヒマラヤのキナウル地方の峡谷を走っていく。そのあとはインドの大平原へと流れ出て、いくつもの支流に分かれていく。

何ということか、私はこの写真の右手の台地であやうく行方不明になりそうになったことがある。われわれはサトレジ川本流と出くわすナツォまで行くことにしたが、馬の数が足りなかったので、私はひとり徒歩で早朝に出発した。実際、8時間くらいかかっているので、帰りもそのくらいの時間を要するのはわかりきったことだった。

ナツォの崖にもたくさんの洞窟があり、四川大学の考古学チームはここでチョルテン(ストゥーパ)の基台を発見している。探せば起点のパンタのように、洞窟壁画が発見される可能性もある。ナツォには展望台(監視塔)にちょうどいい円錐形の丘があった。この丘の麓は、自然にできたとは信じ難いほどきれいに形の揃ったスレート(粘板岩)でできていた。

帰りも台地の上の草原を通って歩くことにした。海抜4600mと、相当に高いのだが、ヒマラヤを登るのと違い、平坦なので、それほど疲れない、はずだった。思いがけず困難な目に遭い、時間ばかりかかり、体力をも消費してしまうことになる。

ナツォに近いところで大地の上に出ればよかったのに、下の写真のような「風の宮殿」があったので、間近に見て行こうと考えたのだ。これは風の作用による芸術品だが、場合によってはそのようなところに洞窟を掘ることはないだろうかと考えたのだ。

残念ながら人工的な洞窟や掘削の痕跡は見当たらなかった。私は城壁の上のようなところを歩いたが、人工物ではなかったので、それは壁ではなく、壁のようなものは足元で崩れ、あやうく落ちそうになった。落ちれば20mくらい落下してしまうので、軽傷ではすまない。このような調子で「風の宮殿」で思いのほか時間を使ってしまった。

なかなか台地の上に出るポイントを見つけることができなかった。考えてみれば、ここにやってくるとき、台地の上から下りるポイントを見つけることができなかった。下りようと思って縁に近づくと、そこはほとんど崖だった。崖からだと、下りるのではなく、滑落だ。だから、どうやって台地の上に出たか覚えていない。最後は這いつくばりながら、滑り落ちないで、なんとか上がることができたのを覚えている。

それが午後6時頃。時差の関係で(北京時間なので)まだ明るい。腰までの丈の草が生えた草原がつづき、歩いていて気持ちよかった。陽ざしは傾いていたけれどやわらかく、あたたかく、空気も澄んでいた。けれども、歩いても、歩いても、草原がつづいていた。そろそろ友人のI氏も心配しはじめているのではないかと思った。

すると波打つ草の向こうにI氏と運転手が並んで立っているのが見えた。なんだか力なく笑っているようにも見えた。距離にして200mくらいだろうか。心配して迎えに来てくれたのだろう。うれしくなった私は視線を足元に移し、スキップをするような軽やかな足取りで急いだ。エネルギーが戻り、みるみる体中に力がみなぎってきた。体はピンポン玉のように軽かった。

と思った瞬間、眼下に暗い谷間が広がっていた。空はまだ明るかったが、目の前の左右に伸びる谷間は深い漆黒の闇だった。そういえば、この台地には4本の川があった。川、というより流れである。写真の上、台地の端あたりに流れの源があり、最初はチョロチョロと流れるだけだが、東側(右側)に下っていくにしたがい、V字は大きくなり、大きな谷に成長し、流れは川となり、もうひとつの大きな支流に流れ込んでいた。

突然谷が現れたのでびっくりしたが、同時にI氏と運転手の姿も消えていた。いったいどういうことなのか、理解できなかった。それが幻であったことは認識できたが、あれだけはっきり見えたものがなぜ幻なのか、納得できなかった。

谷を下りて、上がって反対側に出たときには、空がとっぷり暮れてきた。台地の上はまだほんのり明るさが残っているが、谷の中は真っ暗だった。私はそのあとさらに3度谷を渡らなければいけないことに思い当り、仕方なく遠回りすることにした。川の源より崖の近くを歩けば、安全で時間も短縮することができる。

つぎの谷に出会ったとき、そのまま下りないで、谷に沿って源のほうへ歩いた。しかし思った以上に時間がかかった。歩いても、歩いても、源にたどりつけなかった。月の暗い晩だったので、あたりがどうなっているのかよくわからなかった。風がやみ、無風、無音の闇の世界になった。茂みがなぜかみな羊に見えた。あろうことか、懐中電灯が壊れて、真っ暗ななかを歩かねばならなくなった。

そのうち耳元でささやき声が聞こえるようになった。耳のすぐ後ろから女性の声が聞こえた。驚いて振り向くが、だれもいなかった。何を言っているのかもわからなかった。

しばらく行くと轍の跡があった。日中、確認しているのだが、ある程度この台地に車(ランドクルーザー)で入ることも可能だった。これは道路が近いことを意味するので、私はうれしくなり、また軽やかな足取りで進み始めた。

ところが轍の跡を追っていたところ、突然目の前に闇の海が広がった。崖の端だったのである。もう一歩踏み出したら、崖から転落するところだったのだ。この轍のあとは何だったのか……。

私がパンタの村(村といっても家は3軒くらい)にたどりついたのは、午前1時過ぎだった。そのころパンタでは大騒ぎになっていたのだが、考えてみれば、歩けばこの時間になるのも当然だった。しかし地元の人が言うには、野犬やオオカミが恐いので、夜歩くのは危険ということだった。たしかにオオカミに出くわしていたら、ひとたまりもなかっただろう。

⇒ つぎ