インド学の絶対的権威マックス・ミュラー。サンスクリットに通じていたが、インドへは行ったことがなかった!

出版直後の反響

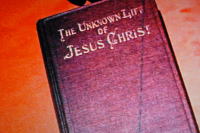

『イエス・キリストの知られざる生涯(イッサ伝)』のまえがきには、この文書の発見までの経緯と出版に至るまでの苦労が書かれている。

露土戦争(1877−1878)終結後に旅を開始したノトヴィッチは、バルカン半島を訪ね歩いたあと、中央アジア、ペルシアを経て、子供時代から惹かれていたインドへ入った。

ラダックを訪れた彼は、あるラマからラサの大きな寺院にはイッサの生涯を記した古文書が保存されているという話を聞く。その後ラダックを離れようとした直後、足を骨折し、それを理由にヘミス僧院に滞在してラマたちと懇意になった。こうして僧院が所蔵していたイッサ伝の写本を見ることができたのである。

ノトヴィッチは帰国して聖職者たちに意見を求めた。しかしキエフ大司教は発見は偉大だが、これを公表しないよう求めた。

一年後、ローマではあるローマ法王側近の枢機卿に相談した。しかしやはり出版には反対された。

パリでは旧知のロテッリ枢機卿に相談するも同意は得られなかった。

そこでジュール・シモン氏に助言を求めた。彼は歴史家のルナン氏とコンタクトを取るようにすすめた。しかしルナン氏と会って相談すると、「発見」の栄誉を奪われそうになったため、ルナン氏の死を待ってから出版にこぎつけた。

1894年にフランス語版が出版されると(英訳は翌年)イッサ伝は大きな反響、というより批判の嵐を呼んだ。とくにインド学の絶対的権威マックス・ミュラー(1823−1900)からの批判は手厳しいものだった。英語版のイッサ伝の出版者への手紙のなかで、ノトヴィッチは必死に抗弁を試みている。

まず問われたのはイッサ文書の信憑性である。そんな貴重な文書であるなら、それこそノトヴィッチがどうやってアクセスできたのか。

彼が説明するには、東洋人は西洋人にたいして強い警戒心をもっているという。なぜなら彼らは文明の名のもとに略奪を働くからだ。しかしノトヴィッチは旅をしながら東洋人と心を通わせるすべを身につけたというのだ。

マックス・ミュラーはつぎにこのイッサ文書がチベットのカンジュルにもタンジュルにも見いだされないことを偽書の証拠としている。チベット仏教大蔵経の目録に載っていないと指摘したのだ。

これにたいし、ノトヴィッチは言う。ミュラーはカンジュル・タンジュルの目録に2千部の経典名が載っているというが、そんなことはない、ラサの大僧院だけでも10万部はあるはずだ、と。東洋学の権威によく言ったものである。ミュラーのチベット仏教の知識はたいしたことない、と言っているようなものなのだから。

ミュラーが批判したもう一点は、司教の名が明記されていないことだった。これにたいしてもノトヴィッチは、司教が誤解されて非難されることがないように名を伏せたのだと主張している。

こうした弁明は、残念ながら弁明になっていない。たとえば10万部もの経典などあるはずがない。それにマックス・ミュラーからすればあまりにもばかばかしく、論争をする気にもならなかっただろう。それならばこのノトヴィッチの反論は何を意図したものなのだろうか。

おそらくミュラーではなく、一般読者を説得しようと考えたのだ。学者にとってはありえない説でも、一般読者は信じたかもしれない。あのミュラーにたいして自信たっぷりに反駁しているのだから、しっかりした根拠があるのだろうと思ったはずだ。*当時の大反響ぶりがよくわかるのは黒人奴隷の血を持つ米国の詩人、ジャーナリストのアリス・ダンバー・ネルソンが20歳のときに記した「イエス・キリストの知られざる生涯」という題のエッセイ(1895)である。ノトヴィッチの本を「新しい宝石」と手放しで喜び、「モーセが荒野に入って40年をすごし、その後のライフワークのための準備をしたように、イエスは荒野ではないが(インドという)古代の文化のなかに入って叡智を学び、準備をした」といったふうに評価している。(モーセが40年荒野をさまよったのは出エジプトのあとなので、筆者の誤認があるが)

いわばハッタリをかませているのだとすると、ノトヴィッチは山師のように思える。おそらく彼自身がイッサ文書を創り出したのかもしれない。ヘミス僧院は実在する僧院だが、イッサ文書もそれについて語ったラマも実在しないだろう。

ところが、その後アベーダナンダ、レーリッヒなど「イッサ文書を見た」と語る宗教者や探検家がつぎつぎと現れる。これはどういうことなのだろうか。

⇒ つぎ

⇒ 目次

⇒ TOP

インド学の絶対的権威マックス・ミュラー。サンスクリットに通じていたが、インドへは行ったことがなかった!

『イエス・キリストの知られざる生涯』の英訳本はフランス語版が出た翌年の1895年に出版された。