ペギー・ベーコンと猫たち

あふれる才能は愛しき者たちにそそがれた

宮本神酒男

40代半ばのペギー・ベーコン

ペギー・ベーコンを知ったのは「傑作ねこの絵本」シリーズの一冊『のらねこボタン』(トム・ロビンソン著 大日本図書 1988)をたまたま手に入れたからだった。胸がキュンとするようなかわいらしい子猫のイラストは巷にあふれているけれど、ボタンのように、野良猫らしく、やんちゃで、薄汚れているものの、純真な心を持ち、最終的に少女の友だちになる猫を描いた絵には、得難い魅力があった。イラストレーターのペギー・ベーコンという名は聞いたこともなかった。私は駆られるように何冊かの彼女のイラストが挿入された本をアメリカから取り寄せた。

驚くべきことに彼女は自身物語作家であり、自分の著作に自分のイラストを挿入するパターンでも10冊以上出版されていた。たんに歌がうまいだけの歌手だと思っていたら、シンガーソングライターだった、みたいな話だ。しかしもっと驚くべきことは、彼女が元々は本格的な画家であり、わが敬愛する画家、国吉康雄の友人であったことである。俄然1920年代のニューヨークのアートシーンに興味が湧いてきた。

彼女の評価を高めたのは、1927年から1934年にかけて描いた一連のパステルによる風刺画的肖像画だろう。最初に描いたモデルのひとりはアート・スチューデンツ・リーグの恩師だったケネス・ヘイズ・ミラーだった(肖像画は下の方に)。肖像は鷲鼻が強調されているが、ユーモアのセンスが感じられ、怒ったはずもなく、むしろ愛弟子の進歩に目を細めたかもしれない。気鋭の美術史家でホイットニー美術館のディレクターだったロイド・グッドリッチもまた1934年に描かれている(これも下の方に)。生没年を見ると(1897—1987)ペギーより二つ年下の同世代である。しかもアート・スチューデンツ・リーグではペギーとロイドは重なり合う時期にともに学んでいた。ロイドはマッチョな体ではなくなで肩、ネクタイを締めて刑事のようないでたち、後退しかけた金髪をきちんとそろえている。鼻筋も口元も曲がり、無精ひげを生やしているが、目はやさしくて、温和だ。自信家に見えるが、批評家らしく冷徹な面もありそうだ……。こうついプロファイリングしたくなってしまう。しかし画家本人にはモデルから苦情が寄せられることもあったかもしれない。

ペギーが最初に(文章でも絵でも)猫を描いたのは、処女作『真の哲学者とその他の猫の物語』(1919)である。24歳の彼女はのちに数十冊の本に猫のイラストを寄せることになるとは夢にも思わなかっただろう。一匹、一匹猫を描いていき、ついには数百匹、数千匹の猫を創り出したのである。「猫のイラストレーター」という呼び方は不本意だろうが、猫を愛し、創り続けた芸術家というレッテルなら、喜んで受け入れるだろう。

若き日のペギー・ベーコン

ペギー・ベーコン(本名マーガレット・フランシス・ベーコン1895-1987 コネチカット州リッジフィールド生まれ)は話し始めるより前に、実際生後18か月で、絵を描きはじめていていたという(『七匹の特別な猫たち』の著者紹介より)。というのも両親とも有名アーティストという特殊な環境下に生まれたからだった。両親はニューヨーク・マンハッタンにある美術学校アート・スチューデンツ・リーグに在籍しているときに知り合ったという。ペギーの父チャールズ・ロズウェル・ベーコンは風景画、人物画、壁絵を描く画家であり、母エリザベス・チェイスもまた細密画の画家だった。この家庭環境においては(ウィンザー&ニュートン水彩絵具やヘビー・トゥース・ペイパー、質のいい鉛筆、ブラッシュなど道具もそろっていた)絵を描くのは呼吸をするのとおなじくらい自然な行為だった。

幼少の頃彼女は両親に連れられて各地に住居を移している。なぜなら父チャールズは風景画家だったからだ。1902年から翌年にかけての冬はバハマのナッソーというトロピカルな島で過ごしている。そして夏、ニューハンプシャー州コーニッシュに移る。ここにはオーガスタス・ゴーデンス、マックスフィールド・パリッシュ、エレン・シップマン、ルシア・ファーチャイルド・フラーらもいたという。とくにフラー夫人はペギーの特別な友人になり、彼女が芸術家になるよう強く勧めた。大のフランス好きだった父チャールズは妻と娘を連れて1904年から1906年までフランスのモントルイユ(パドカレー県)に滞在した。ペギーはフレンチ・スクールで教育を受けた。彼女はこの時期にロンドンにも滞在している。

1909年から1913年にかけて(14歳から18歳)ペギーはニュージャージー州サミットの寄宿学校ケント・プレース・スクールに通っている。彼女はフランス語、ラテン語、ギリシア語に秀でていた。また創作文、寓話、エッセイ、詩作にも才能を見せ始めていた。1913年2月、ペギーは父親に連れられてニューヨークで開催されたアーモリー・ショー(国際美術展 欧米の1200人以上の芸術家が参加)を見に行っている。この年、彼女はスミス大学への進学がほぼ決まっていた。ところが芸術家への道をあきらめたくない彼女は入学を拒否する。スミス大学は優秀な大学だが、芸術系の大学ではなかった。

この1913年10月9日、ショッキングなできごとが起こる。父がニューヨークの自分のスタジオでガス自殺を遂げてしまうのである。パトロンが得られないこと、批評家から注目を浴びていないことに関し、悩んでいたという。ペギーは父親の自殺という不幸に見舞われながらも、両親の友人であるアン・ストーンとエレン・ストーンの援助によってニューヨークの女性のための応用デザイン・スクールに通った。

ペギーは1914年の夏の6週間をロングアイランド、ポート・ジェファーソンにあるノルウェイ人ヨナス・リーの風景画クラスで過ごした。彼女がはじめて油絵に挑んだのはこのときだった。ヨナス・リーはペギーの進歩ぶりに驚いている。

ペギー・ベーコンは1920年代のニューヨークのモダンアート・シーンに頭角を現すと、版画家、画家として、早くも確固とした地位を確立した。「より若きアーティスト」シリーズの3人目のアーティストに選ばれたのは、ペギーが27歳のときのことである。13枚のドライポイント(版画の技法)による版画作品を載せた『ペギー・ベーコン』(序文・ウィリアム・マレル 1922年)が出版されたことは、彼女がアメリカを代表する新進気鋭のアーティストとみなされていたことを意味した。

ちなみにこのシリーズの1冊目は『アーネスト・フィーネ』であり、2冊目は『アレグザンダー・ブルック』、4冊目が『ヤスオ・クニヨシ(国吉康雄)』だった。ペギーを含む4人ともアート・スチューデンツ・リーグで学んでいたことがあり、とくにアーネストをのぞく3人はおなじサークルに属していた。アレグザンダー・ブルックはのちにペギーの夫となるアーティストである(1920年に結婚、40年に離婚)。国吉もまたおなじサークルのアーティスト、キャサリン・シュミットと結婚している(1919年に結婚、31年に離婚)。国吉がペギー、アレグザンダーと近しかったのはまちがいなく、ペギーの描いた絵にもしばしば登場している。国吉康雄(1889-1953)のアイデアあふれるモダニズム絵画には驚かされるが、この時代の波に翻弄された天才画家についてはまたどこかで触れたい。

国吉のスタジオで撮られた写真。前列左はペギーと結婚するアレグザンダー・ブルック。後列左から2番目がペギー。右端は国吉と結婚するキャサリン・シュミット。右は「アーデント・ボウラーズ」(1932)。中央で上を向いているのが国吉。下中央で右を向いているのがペギー

画家としてのペギーの名声を高めたのは、おもにパステルで描いた風刺画(カリカチュア)的肖像画だろう。風刺画といってもビゴーやグランヴィルのような体制批判的なテーマは少なく、著名人物や友人の特徴をデフォルメすることによって強調し、ユーモラスに描いた作品が主である。「美術史家ロイド・グッドリッチの肖像画」(1934年)のように、顔の輪郭をゆがめて描きながらも、対象にたいする描き手の愛情が感じられるのだ(グッドリッチは国吉康雄の伝記を書いた)。いっぽうで「女パトロン」(ドライポイント、1927年)は、愚昧な鑑定家の中年女性を皮肉たっぷりに描いている。注目すべきは彼女が腰かける椅子の隣でエサを食べている風采のぱっとしない飼い猫である。器量もよくなく、頑迷な、カネにしか興味なさそうな中年女が飼うのは、可愛げなく、いつもおびえていて、エサがあれば「肘」を出してガツガツ食らう猫である。愛猫は、主人の鏡なのだ。こういう観察眼の鋭さ、深さ、ユーモア感覚がペギーの真骨頂といえるだろう。ペギーは何十年も猫を描くことになるのだが、人間と同様、猫をつねにつぶさに観察しつづけた。

*ペギーはカリカチュア(風刺画)についてつぎのように述べている。「カリカチュアの目的は、対象のもっとも著しい特徴を不条理な点にまで誇張し、強めることである。カリカチュアは特徴を嘲ることを主眼とするものではないが、人格を説明するものが何であれ、人物の評価はたっぷりと含まれていなければならない。また全体の描写からは、対象の際立った点についての辛辣で明晰な論評が感じ取られるはずだ」(シラキュース大学の論文より)

左から、ロイド・グッドリッチ、女パトロン、ケネス・ヘイズ・ミラー、ルイズ・ヘルストローム

画家ジョージア・オキーフ、画家ルイス・ブーシェ、美術ディーラー・エディス・ヘルパート、美術評論家ヘンリー・マクブライト

1920年代半ばから1934年まであれほどたくさん描いていた風刺画を彼女はぱったりと描かなくなる。彼女の風刺画は相当に高く評価されていたが、多くは「ステージ・マガジン」や「ニュー・リパブリック」などの雑誌からの依頼だった。依頼されれば、ある人々を皮肉をこめて描かなければならなくなり、つねにそこに感情的な衝突が発生してしまうことになった。彼女自身、ワシントンDCの市長のスケッチをしたときの経験を述べている。彼女はラガーディア市長の特徴をうまくつかんだのだが、市長は「こんなポーズはうまれてこのかた一度もとったことがない」と抗議したのだという。こうした軋轢から、風刺画に嫌気がさしたのかもしれない。私個人の感想をいわせてもらえば、もっと多くの人の風刺画を描いてほしかった。

風刺画のかわりかどうかはともかく、ペギーは猫を描くことが多くなった。版画家の宿命ともいえるのだが、大きな油絵などとちがって短期間で完成させることのできるのがイラストである。出版点数が飛躍的に伸びるにしたがい、イラストレーターの需要は急速に高まり、ペギーは書籍のイラストを描くことに時間を費やすことになった。題材がなんであれ、機会があれば彼女は猫をイラストのなかに入れるようになった。

1928年に描かれた「オードブル」の猫は、目が異常に大きく、まるで漫画に登場する猫のようなキャラである。いわば猫の風刺画だった。この絵は彼女が猫のイラストを描くようになるきっかけとなった作品かもしれない。それまでもたとえば彼女自身の童話集『真の哲学者とその他の猫の物語』(1919)のイラストに猫を描いている。また個展のために「祝福されし乙女」(原題は百合)を描いているが、ウィンザー・チェアに坐っている(乙女ならぬ)オールドミスの貴婦人が子猫を抱いている。これらの猫はのちのペギーが描く特徴的な猫ではない。*「祝福されし乙女」は19世紀の英国の有名な詩人、画家、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティの絵、詩の作品名。

上述の「女パトロン」が転機をもたらしたかもしれない。この女性鑑定家はペギーに彼女の猫を描くよう依頼したのだという。人はきれいな猫、かわいい子猫を見ると描きたくなるものだが、鑑定家の猫は他者から見れば醜い、かわいげのない猫だったのである。ペギーにとってはそういった人間味ならぬ猫味のある猫のほうが魅力的だった。

そして1920年代後半、堰を切ったように彼女が書き、描いた子どものための本が出版される。『ライオンの心をもった子猫』(1927)、『慈悲とネズミ』(1928)、タングル通りのバラード(1929)のほか、7冊の子どものための本と『デリニエイター』(1928-1934)のための16の物語などである。子どものためのイラストを描き、物語を作るようになり、猫のモティーフはいっそう重要性を増していった。

数年後、ペギーは「楽天家」(1938年、パステル)という野良猫の動きをみごとにとらえた絵を描く。じつはこれは「傑作ねこの絵本シリーズ」のひとつ『のらねこボタン』(トム・ロビンソン・文、光吉夏弥・訳、ペギー・ベイコン・絵 大日本図書 1988年)の原本(1938年刊)に挿入されたイラスト(木炭画)とほぼおなじだった。この絵本全体を通じて、われわれは猫のさまざまなポーズや動き、感情表現などを見ることができる。猫をここまで細かく、鋭く描くことができたのは、ペギーがはじめてだったのではないかと思う。

左は楽天家と題されたパステル画。右は絵本『のらねこボタン』の木炭画。どちらも1938年

野良猫が人間の世界に入っていくさまがよく描かれている

1960年、ペギーは猫のエッセイや小説のアンソロジー『すべての猫は天国へ行く』(編集ベス・ブラウン)のイラストを引き受けた。こういったアンソロジーはいまでは珍しくないが、当時は斬新な企画だった。ルイス・キャロルやシャルル・ペロー、ポール・ギャリコ、ルドヤード・キプリングといった有名作家から無名の若手作家まで、51の猫関連の作品が収録されている。60代半ばに達していたが、ペギーはまだ猫をひたすら観察し、あらたな発見を得ていた。

1963年に出版された猫の百科全書『完全猫』(ヘイス・マクナルティとエリザベス・キーファー)にはペギーのイラストが存分に用いられている。猫に関する本があふれている今、この本の重版が出る見込みはないが、ペギーの猫イラストを見るだけでも価値のある本である。

こうして「イラストレーター」としての需要は高まり、ペギーは生涯において数十冊の本のイラストを描くことになる。イラストレーターとして有名になればなるほど、本来の版画家、画家としての姿がかすんでしまうのは仕方ないことだった。もどかしい気持ちでいっぱいだったかもしれないが、猫のイラストの依頼は増えるばかりだった。

ペギー・ベーコンはおびただしい数の絵本にイラストのみを寄せている。この『七匹の特別な猫たち』(1961)もリチャード・ケーニグの物語とペギーのイラストの合作である。こうした作品は歴史の中に埋没し、忘れ去られ、しだいに入手困難になりつつある。

『プリデイン物語』『ベスパ―・ホリー物語』シリーズのほか、『人間になりたがった猫』『猫ねこネコの物語』などで売れっ子児童文学作家、ファンタジー作家となったロイド・アリグザンダー(1924-2007)の初期の猫エッセイ『わが5匹の虎たち』(1956)のイラストをペギー・ベーコンが担当していることはあまり知られていない。猫の描写にますます磨きがかかっているのがよくわかるだろう。ふだんあまり気にしないちょっとした猫のしぐさのなかにこそ猫と人間に共通する感情の機微が隠れていることを、われわれはペギーから学ぶことになる。老いてもなお彼女の観察眼は衰えることがない。

<空想好きの少女から物語好きの作家へ>

1915年、二十歳になったばかりのペギーははしかにかかり、しばらく家から出られなくなってしまった。しかしそのことから彼女の作家人生がはじまることになった。この時期に彼女は『真の哲学者とその他猫の物語』を書き、1918年から翌年にかけて、13枚のドライポイントによる版画のイラストを描いたのである。ボストンの出版社から刊行されたのは1919年だった。まだ物語の構成や文章に稚拙なところは残っているが、この自身による「文章+イラスト」の著書は、生涯において13冊に及んだ。リストアップするとつぎのようになる。

1919 「真の哲学者とその他猫の物語」真の哲学者と彼の猫

1927 「ライオンの心を持つ子猫とその他の物語」

1928 「慈悲とネズミとその他の物語」

1929 「タングル(もつれ)通りのバラード」

1931 「ひどいやっかいものとその他の物語」

1933 「メイフィールドの損害」(ひどいやっかいもの続編)

1935 「猫の呼び声」

1939 「イースト・ハチェットの謎」

1952 「内面の目」

1957 「よきアメリカの魔女」

1962 「奇妙なこと」

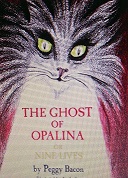

1967 「ばけ猫オパリナ」

1968 「魔法に触れて」

「タングル通りのバラード」表紙

このなかで再版が出たのは「真の哲学者とその他猫の物語」「タングル(もつれ)通りのバラード」「ばけ猫オパリナ」の3冊である。今後つぎつぎと再版が出される可能性があるが、ペギー・ベーコンの再ブーム到来とまでいくかどうかはわからない。ただ「ばけ猫オパリナ」の電子書籍版が2014年に発売されると、静かな再ブームが起こった。この物語を子どもの頃に読んだ人たちはまだ50代か60代であり、なつかしがって手に取っただけでなく、孫たちにもすすめたのである。

ばけ猫オパリナ

ばけ猫オパリナ

レヴューから声を集めてみよう。

「この本をずっと探してきたのですが、手に入れることができませんでした。これを見つけたときは夢を見ているのではないかと思いました。9歳のときとおなじように楽しめました。私は55歳になったばかりです」

「ほしい本リストの、あるいはクリスマス・リストのいつもトップを飾っていたのがこの本でした。サンタさんに何通の手紙を出したことか! いま私は44歳。この本を入手して喜びの涙を流しています」

「小学校高学年のときに読んで以来、この本のことが忘れられませんでした。いままた出会えてとてもうれしいです。どの年代にとってもこの本はすばらしい読み物でしょう」

「子ども向けの本として最高にすばらしいです。おとなにとってもよい読み物であることまちがいありません」

現時点(2017年4月)で、キンドル版による再版以前のものを含む58ものレヴューが寄せられ、その97%が5つ星で、残りが4つ星と、圧倒的な支持を得ている。レヴュアーの大半が40代以上のように思われるが、ノスタルジーによる支持だけではない。文体やストーリー、ペギーのイラストも若々しく、半世紀前の懐古趣味ではなく、若い世代にも訴える新鮮な魅力を持っているのだ。9度よみがえったオパリナは、これからも何度もよみがえる潜在能力を持っているのではなかろうか。