(左)洞窟の一例。ボン教の修行者が隠棲していた。(キュンルン)

(右)グゲ旧王宮近くの洞窟内部。もし瞑想部屋だとすると、この壁龕はどういうふうに使われていたのだろうか。瞑想部屋でないとしたら、何なのだろうか。

T・イリオンとロブサン・ランパ

はじめて読んだとき私の内部で拒絶反応が起き、のちに、考えをあらためて読み直した本が2冊あります。それはセオドア(テオドール)・イリオン(1898−1984)の『チベット永遠の書』とロブサン・ランパ(1910−1981)の『第三の眼』(およびその続編『古代の洞窟』)です。これらチベットの叡智やそれを求める旅を主題とした著作は偽書、というよりスピリチュアルな冒険を装ったフィクションなのですが、あくまでも実際に体験したかのように作者たちが主張しているのが、最初どうしても耐え切れなかったのです。

私自身は80年代にはネパール・ヒマラヤやインド・ラダック、インドのダージリンやガントクでチベット文化を体験し、90年代初頭にチベット自治区にはじめて入りました。本に描かれていることが自分の目にしたものとあまりにかけ離れていると抵抗感が生まれてくるものです。私がはじめこれらの本を投げ捨てたのは自分が目にしたチベットと違っていたからでした。

テオドール・イリオン(1898−1981)の『チベット永遠の書』とテオドール・ブランの筆名で書いたチベット医学の書(1957)

ずっと昔なら、あるいは私が子供ならだまされるかもしれないけれど、ある程度自由に旅行できるいま、チベットの実際の文化や習俗、宗教を無視して空想で描かれても、読者は納得できないのです。

しかしこれらの著作にたいする私の考え方は少しずつ変わってきました。人々がチベットにたいしていだく神秘的イメージ、崇高なものへのあこがれ、人生観が変わるほどの美しい風景といったものがあるからこそ、彼らの著作は生み出されたのであり、生み出されたこれらの著作からまた、チベットのイメージが形成されてきたと私はとらえるようになったのです。

『チベット永遠の書』とアレクサンドラ・ダヴィッド=ネール(→ アレクサンドラ・ダヴィッド=ネールこそ超人だった)の『チベット魔法の書』は、同じ出版社(徳間書店)からシリーズであるかのように刊行されていますが、前者が(自称実話の)フィクションであるのにたいし、後者は不思議なエピソードに満ちていますが、すべて実際に彼女が体験した話です。ダヴィッド=ネールの本は当時大変な反響を呼び、母国フランスだけでなく、世界的なベストセラーとなり、80年以上たった現在にいたるまで売れ続けているのです。一方のイリオンの本はあまり売れず、そのまま忘却の彼方へ去っていきそうでしたが、1983年に再版されると、大きな反響があったのです。

私はイリオンの著作のなかの地下都市の場面に違和感をいだきました。ありえない話だと思ったのです。しかし西チベットに行って数百の洞窟を見て(全体的には数千の洞窟があるでしょう)、イリオンが描くような地下世界はなくても、岩山の中に蟻の巣のような洞窟群が掘られる洞窟都市があっても不思議ではないと思うようになったのです。トルコ・カッパドキアの地下宮殿のようなものを考えればいいでしょう。実際、西チベットのグゲの旧王宮の岩山は、小規模ながら地下宮殿のようになっています。

現在ムスタン(ネパール)の洞窟群がヨーロッパの学術チームによって科学的に調査されていますが、こんなにたくさんの洞窟がどうやって絶壁に掘られたか、いまだにだれも説明できていません。重力制御マシーンでもなければ、絶壁の外から洞窟を掘ることはできっこありません。考えられるとすれば、岩山の上から穴を掘り、洞窟をつなげて増やしていく方法です。しかし固い岩盤を、何を使って、どうやってうがつのか。穴を掘ることが可能だとしても、途方もない年月がかかるでしょう。そもそも何のために洞窟群を作ったのか。また、いつ作ったのか。謎だらけです。(→ 洞窟だらけの謎の古代王国)

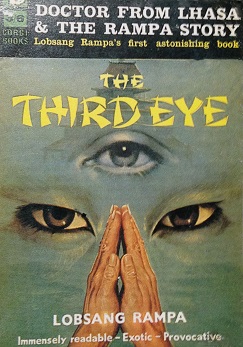

イリオンの書(1936年刊)は長い間忘れられていましたが、ロブサン・ランパの『第三の眼』(1956)は世界に衝撃を与え、大ベストセラーとなりました。翌年には邦訳が出版されています。今でも売れているのでロングセラーといえるでしょう。彼は最後の『チベットの賢者』(1980 未訳)まで20冊の本を著しました。

ブレークする前、彼(本名シリル・ヘンリー・ホスキンス。探偵バーゲス以外の資料はホスキンとする。デヴォン生まれの英国人)はいくつかの出版社に原稿を持ち込みましたが、ことごとく断られました。セッカー・アンド・ウォーバーグ社だけが興味を持ち、原稿を専門家に見せて疑惑ありという結論を下しながらも、出版に踏み切りました。同出版社はロブサン・ランパの主張の信憑性ではなく、売れるかどうかを吟味したのでしょう。結果的に大ベストセラーとなり、出版社を潤わせることになりました。

多くの人、とりわけチベットの専門家から疑惑の声が噴出しました。疑いの目を向けたひとりは『セブン・イヤーズ・イン・チベット』の著者ハインリッヒ・ハラーでした。映画ではブラッド・ピットが演じたので記憶されているかたも多いでしょう。ハラーは私立探偵バーゲスを雇って作者の正体をつきとめ、実体験に基づいたものではなく、虚構であることをあばきました。

調査報告が公表されると、ダブリンの自宅にいたロブサン・ランパは家の周りをメディアに囲まれてしまいます。その状況下で単独インタビューに応じた彼は「たしかに私はロブサン・ランパではない。チベット人ラマが私にとりついたのだ」と言い訳めいたことを語りました。彼の説明によると、34歳のとき、フクロウを撮影するために木に登っていたとき落下し、意識を失ってしまいました。その直後、幽体離脱のような現象が起きるのですが、そこへサフロン色の衣を着た男が現れ、身体を要求したというのです。

「実話である」と称するフィクションは世にあふれていますが、ロブサン・ランパの場合は、経歴はもちろんのこと、国籍まで詐称しているので、ペテン師と呼ばれてもしかたありません。

小説の中身も荒唐無稽な記述にあふれています。たとえば「ラマ僧たちが定められた様式に従って坐ったまま眠ったのに対し、私は横になって眠った」と書かれています。これは冗談か何かでしょうか。夢のヨーガのような修行法があり、そのための寝る姿勢はあるかもしれませんが、坐って寝る僧侶はいません。高僧が座ったままこの世を離れることはあるので、それとごっちゃになっているのでしょうか。(→活仏とのスキャンダラスな関係)

ただしロブサン・ランパの本は売れ、多くの人に好まれたわけですから、彼には表現をする才能があり、内容も人に感動を与えるものであったわけです。開き直ったのか、最後の作品の表紙になると、もはやパルプ・マガジン顔負けのキワモノ的な図案が採用されていますが。

ロブサン・ランパと処女作『第三の眼』、そして邦訳2冊目の『古代の洞窟』

「実話」路線を捨て、SFパルプマガジンのような表紙に

ロブサン・ランパの著作のなかで邦訳されたもう一冊は、5作目の『古代の洞窟(古代人の洞窟)』(1963)です。師のラマ・ミンギャール・ドンダップは少年僧ロブサンに洞窟の体験について話します。この特別な神秘的な洞窟で若かったラマはある種のタイムマシンを見たのです。それはアカシック・レコードのようなものでした。

「微かに霧のかかったような光が、我々の前の暗闇の中にゆっくりと現れた。最初それは、ちょうど幽霊が目の前で物質化したときのような青味がかったピンク色の光をやっと感じる程度だったが、次第に中央の光源が広がっていき、我々は自分たちの坐っている部屋の中央部分を除けば、大きな部屋を一杯にしているこの信じがたい機械類の全貌を見ることが出来るようになった。光はそれらを照射し、旋回し、萎み、そしてまた明るくなって形を成し、球状となった」

この球状の光の中に事件を見ることが出来るのです。

ラマ・ミンギャール・ドンダップはさらに恐ろしいことを口にします。

「数千年以上も昔に、この世界には高い文明があったのだ。人々は重力に挑戦して機械に乗って空高く飛ぶことができ、また自分の考えを絵のように表して、他人の心に印象づける機械を作ることができたのだ。更に彼らは核分裂の手段を持ち、世界を破滅させる爆弾を爆発させて大陸を海中に沈下させ、逆に海を隆起させ、これによって世界は死滅してしまった」

なんとかつて高度な文明があったが、核爆弾を持ったために世界は破滅してしまったというのです。人類は何度文明を興し、壊してきたのでしょうか。われわれはいま、もっとも進化した時代を生きているかのように錯覚しています。しかしそうやって何度も錯覚し、おごり高ぶり、自ら身を滅ぼしてしまうのが人類の特性なのです。

⇒ つぎ