神秘の国チベットの誕生(4) 宮本神酒男

チベットの不可思議なイメージはどのように形成されたのか

天空を自由に飛翔する智慧(イェシェ)あるラマ、ナナム・イェシェ・デ。

こういったイマジネーションあふれる壁画をチベット人自身が描くことによってチベットの神秘性は増してきた。ラダック、スタクナ僧院

最初にチベットの姿をヨーロッパに伝えたのは宣教師たちだった。1660年代にラサに入ったイエズス会のヨハネス・グリューベルが描いた絵をアタナシウス・キルヒャーが『中国図志』に載せている。ポタラ宮は「赤い宮殿」ができる前の姿であり、馬車が挿入されているのは愛嬌だとしても、全体的に正確に描かれていることがわかる。

仏教のカーラチャクラのシャンバラ(左)とボン教のオルモルンリン

17言語を習得した語学の天才、チベット学の先駆者ハンガリー人(現在のルーマニア生まれ)のチョマ・ド・ケレシュ(1784−1842)も、「神秘の国チベット」創設メンバーに加えたい。彼がめざしていたのははじめチベットではなく、祖先の地(ウイグル人が住んでいる地域)だった。ヒマラヤを越える前にザンスカルやキナウルでチベット語を学ぶうちにチベット語に通暁するようになった。この小柄な天才の生涯そのものが並みの冒険家以上に面白い。(→ チョーマ・ド・ケレシュ伝)

ガベーとユック

ガベーとユック

チベットを訪れた宣教師は数多くいたが、『タタール、チベット、中国の旅 1844−1846』を著したエヴァリスト・レジス・ユック神父(1813−1860)は鉄の旅人だった。神降ろしやシャンバラの予言などの記述もあり、チベットの神秘性を高めるのに一役買うことになった。

チベットが神秘的で、霊性の高い地域であることを教えてくれたのはニコライ・リョーリフ(レーリヒ)だった。神智学協会の影響もみられるが、協会により近かったのは妻のエレナだった。霊性を高めあった夫婦だった。(→ リョーリフのスピリチュアル・ジャーニー)

探検家、冒険家からするとチベットほど魅力のある対象はほかにないだろう。大半は忘れられてしまっているが、何百人もの探検家(河口慧海をはじめ日本人も含まれる)がレポートを送り、究極の秘境チベットのイメージが形成されてきた。

「大物」探検家ヘディンもチベットを探索している。。古典的な文学者の子息である旅行作家A・ヘンリー・サヴィジ・ランダー(1865−1924)もそのひとり。上右の写真はチベット探検がいかにたいへんかを比較写真で示したもの。なおランダーは20代半ばに蝦夷地(北海道)を「探検」している。

ルリー・ミラー『世界の頂上で』 バード

ルリー・ミラー『世界の頂上で』 バード

チベットを探検した女性はこんなにもいた! ミラーは別格の(チベット学に寄与したチベット学者でもあった)アレクサンドラ・ダヴィッド=ネール以外にも、『日本紀行』などで知られるイザベラ・バード、ニーナ・マツチェッリ、アニー・テイラー、ファニー・ワークマンを「チベット探検家」として挙げている。そのほかスージー・ラインハート、ヘンリエッタ・メリックら枚挙にいとまがない。

ヨンデンと長年苦楽をともにした

アレクサンドラ・ダヴィッド=ネール(1868−1969)は神秘的なチベットのイメージ形成にもっとも貢献した人物のひとり。奇跡的で、不思議で、信じがたい話に満ちていたので、疑義をはさむ人も多かった。イリオンとほぼ同時代だったのでしかたないだろう。ロブサン・ランパが登場したときも、彼女は存命中だった。とりわけ執拗にダヴィッド=ネールの「化けの皮」をはがそうとしたのはジャン・デニという女性だった。『チベットのアレクサンドラ・ダヴィッド=ネール』(1972)は世間に衝撃を与えたが、のちダヴィッド=ネールの正当性が認められた。現在デニの本は入手不能になっている。(→ アレクサンドラ・ダヴィッド=ネールこそ超人だった)

「イエス・キリストはインドで修業をした」という仮説はどう考えてもトンデモ論だが、ノトヴィッチが本を出版(1894)して以来、その影響は驚くほど広範囲にわたった。ノトヴィッチがこの偽福音書を発見したのはチベット(ラダック)の僧院だった。 終末カルト教祖エリザベス・プロフェットもこの仮説を喧伝したひとりだった。彼女はイエスがチベット(ラダック)にやってきたという「証言」を集めている。

また出版百周年を迎えてもなお売れ続けている『宝瓶宮福音書』のように、イエスがチベットに行き、智慧を得て、布教したとする物語も生まれた。

あまり売れていない本なので紹介するのを躊躇するが、アンジェロ・パラティコはイエスがチベットにやってきて、ボン教祖師になったという小説を書いていることを書き添えたい。(→ イエス・キリストのインド修行伝説 終末カルト教祖のイエス伝説 宝瓶宮福音書の

イエスの旅路 イエスはボン教祖師になった)

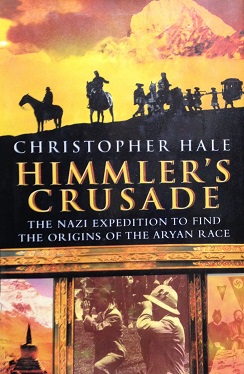

ナチスとオカルトの関係の深さはよく指摘されるが、ナチスはその延長線上にチベットをとらえていた。彼らはチベットにシェイファーの遠征隊を派遣しアーリア人種の起源を探った。是非はともかくチベットの神秘的イメージは高まった。ヘイル『ヒムラーの聖戦』(2003)は1938年のシェイファー遠征隊に焦点を当てている。またピーター・ムーンらの『黒い太陽』(1997)はそれをモティーフとした小説。

邦訳は1983年の出版

昔、カトマンズの本屋で「フリー・チベット」を訴える本が並ぶなか、「タンタンの冒険」シリーズの20冊目『タンタン、チベットをゆく』の英訳版を見つけて買い、拍子抜けしたのを覚えている。政治色が希薄で、純粋に子供向けの冒険ファンタジーだったからだ。ベルギー人のエルジェがこの漫画を描いたのは1960年、前年の人民解放軍のラサ侵攻は知られていなかったか、あまりに生々しすぎたのだろう。アマゾン・チャイナを見ると、『丁丁在西蔵』はランキングで3万位あたりで、レビューの平均も4・5、高評価で売れ行きもいいことがわかる。この巻は、中国人少年チャンが乗った飛行機がチベットに墜落し、タンタンが救助に向かうという展開。「夢とロマンと冒険」の世界としてのチベットのイメージを形成するのに一役買った。

ロブサン・ランパが話題になっていた1962年に出版された(邦訳は2006年)CWAゴールド・ダガー賞受賞作家ライオネル・デヴィッドスンのチベットを舞台にした歴史ロマン冒険小説『チベットの薔薇』。チベットの創世神話をたくみに織り込み、実在する女性の活仏にヒントを得てあらたな神話をつくった。尼僧院の名ヤムドリンは、聖なる湖ヤムドク湖とサムディン尼僧院を組み合わせたネーミング。主人公ヒューストンは行方不明になった異父弟を探しにチベットに入り、謎めいた尼僧院に侵入する。そこで驚くべきものを見る。

弁護士ジュニアス・ポドラグが1992年に発表したサスペンス冒険小説『フロスト・オブ・ヘヴン(天国の霜柱)』。英在住のアメリカ人レポーター、ピーター・ノヴァクには自分が生まれる前にヒマラヤで消息を絶った父がいた。彼はMI5に追われながら、シャンバラの谷に引き寄せられていく。その過程で何度が不思議な出会いをすることになる謎の美女タシとは何者なのか……。世界を破滅させる力を持つシャンバラをめぐる壮絶な戦いがはじまった。

『ダライラマの猫』(2012)の大ヒットですっかり動物作家の地位を確立してしまった感があるが、

もともとチベット仏教と瞑想についてのエッセイで知られたスピリチュアル系の作家だった。

転機となったのがこの『ラサの魔術師』(2009)。転生をテーマにしたスリリングな物語。

信じがたいドラマチックな展開から予想外の結末を迎える。数年前読んだとき、涙をとどめることができなかった。

あまたの亡命ラマのなかでも人気抜群だったのがチョギャム・トゥルンパ(1939−1987)。英国人女性と結婚し、米国ボルダ―にチベット仏教の拠点をつくり、多数の信者を獲得した。代表作『シャンバラ――勇者の道』というタイトルが示すように、シャンバラの教えが中核にあった。数々のスキャンダルを起こしたが、ある意味、チベットのニュンパ(狂気の成就者)の伝統を受け継いだ活仏だった。

→ チョギャム・トゥルンパ伝 → チョギャム・トゥルンパ大事件解説

日本の読者には意外かもしれないが、米国で、チベットのスピリチュアルな本のうちもっとも売れているのはペマ・チュードンの本である。

米アマゾンのランキングを見ると、2016年11月の時点で、ベスト20になんと10冊も入っている。(ダライラマの著作は4冊)

チュードンはチョギャム・リンポチェの直弟子であり、継承者である。チベットの精神世界を身近なものにした彼女の功績は大きい。

しかし日本であまり売れないのはどうしてだろうか。『チベットの生きる魔法』と『すべてがうまくいかないとき』が邦訳されているが、仏教徒の多い日本では新鮮味がないのだろうか。しかし仏教の専門用語に惑わされないぶん、この尼僧の慈しみの言葉はダイレクトに私たちの心に響く。潜在的な読者は日本にも多いはずだ。

⇒ つぎ

⇒ HOME