チベットの理想郷を探して 宮本神酒男

第1部 神秘の国チベットの誕生

シャングリラとシャンバラ

ヒマラヤの山々の向こうのどこかに平和で美しい理想郷が隠されている――私たちは神秘的なチベットの理想郷といえば、ジェームズ・ヒルトン(1900−1954)のメガヒット小説『失われた地平線』(1933)に描かれるシャングリラを思い浮かべます。

チベットのイメージを変えたヒルトンの小説『失われた地平線』は発売4年後に映画化された

三十代前半の青年作家が独力でこの小説の発想から背景、展開まですべてを考えだしたとはとうてい信じられません。

*ウィキペディアにはナショナル・ジオグラフィック誌のジョセフ・ロックの記事に触発されたと書かれている。ロックといえば計測の間違いでアンニェマチェン山(a myes rma chen)をエベレストより高い山と誤認したエピソードで知られる植物学者で探検家。ナシ族の宗教や文化の研究の先駆者であり第一人者でもあった。ロックの名が出てくるのなら、玉竜第三国(→ 雲南の純愛死シンドローム)の影響も考えられなくもない。

名前の類似性からしてもシャンバラ伝説からヒントを得た可能性は十分あります。シャンバラ自体はチベット密教のカーラチャクラ(時輪)タントラから生み出されたものでした。(このあたりのことはエドウィン・バーンバウムの『シャンバラへの道』に詳しい。また「カーラチャクラ略史」の「シャンバラ」参照)

この小説が発表される60年ほど前、チベットの神秘性に注目する人物がいました。ロシア(現ウクライナ)生まれの神智学協会の設立者ブラヴァツキー夫人(1831−1891)です。ピーター・ワシントンによると、彼女は『ヴェールを脱いだイシス』(1877)を著した直後に、興味の対象をエジプトからインドにシフトしました。

ブラヴァツキー夫人の代表作『シークレット・ドクトリン』

しかし彼女がそのずっと前からチベットに入ろうとしていたのはたしかで、二度目のトライで成功したと彼女は主張しています。ゲイリー・ラックマンによると、彼女がチベット入りを果たしたとしても、それは小チベット、すなわちラダックだろうということです。ただ彼女はあまりに虚言が多く、そもそもラダックに入ることができたかどうかもあやしいと言わざるをえません。

ブラヴァツキー夫人は『シークレット・ドクトリン』の冒頭に不思議な話を紹介しています。フリーメイソンや秘密結社がロシアで自由に活動できていた頃、複数のロシア人神秘家が知識と中央アジアの地下聖堂の秘儀参入を求めて、ウラル山脈を越えてチベットに入ったというのです。このあたりのことはシャングリラの原型のようにも思えます。

ブラヴァツキー夫人にとって重要な存在は二人のマハトマ(偉大なる魂)、モーリヤとクート・フーミでした。彼女はこの二人とともに何年もの間、チベットでオカルト(神秘学)を研究したと主張しています。1882年に神智学協会の本部がアディヤルに移ってから、夫人の寝室に隣接する「オカルト・ルーム」に、マハトマからの手紙が届くようになりました。

のちに使用人たちの告発によって「マハトマからの手紙」がインチキであることが暴露されます。このことはリチャード・ホジソンの調査によって確認されるのですが、神智学協会は使用人たちがウソをついているのだと反論しました。この論争はいまだに決着していないのですが、現代のわれわれからは瞬間的に空間移動してやってくるマハトマの手紙を信じることなどとうていできません。

それはともかく、ブラヴァツキー夫人はどの程度シャンバラを知っていたのでしょうか。モーリヤやクート・フーミと学んでいた地はシャンバラだったのでしょうか。

アリス・A・ベイリーは智慧の大師ジュワル・クール(Djwal khul)との霊的交信から20冊以上の本を著した。この大師は「チベット人」と呼ばれることから、智慧とはチベットの、そしてシャンバラの智慧であることがわかる。

アリス・A・ベイリーは智慧の大師ジュワル・クール(Djwal khul)との霊的交信から20冊以上の本を著した。この大師は「チベット人」と呼ばれることから、智慧とはチベットの、そしてシャンバラの智慧であることがわかる。

シャンバラの重要性を具体的に認識したのは、ブラヴァツキー夫人の後継者アリス・A・ベイリー(1880ー1949)でした。『オカルトの瞑想に関する書簡』のなかでシャンバラ(shambhalaでなくshamballaと綴っている)は「神々の都市」と呼ばれ、「ゴビ砂漠の聖なる島。神秘主義と秘密の教え(シークレット・ドクトリン)の故郷」と定義づけされています。ブラヴァツキー夫人の代表作の名があてられていることからも、シャンバラが重要視されていたことがわかります。

また『人と太陽のイニシエーション』には「何人かのマスターたちがヒマラヤ山中のシガツェという人里離れた場所に住んでいる」と記されています。シガツェといえばタシルンポ僧院があり、そこに住するのはパンチェンラマです。歴代パンチェンラマこそは(とくにシャンバラ案内書を書いた6世ロブサン・パルデン・イェシェは)シャンバラを説いてきた転生ラマなのです。

さて、『失われた地平線』が出版されてからわずか4年後に同小説は映画化されています。この映画を観ると(廉価のDVDが出ています)シャングリラの住人の大半が白人であることに驚かされます。そもそもシャングリラがチベットにあるとは書かれていないのです。

チベットの理想郷と考えられがちなシャングリラは、ヒマラヤの向こうの(チベットとはかぎらない)どこかにある欧米人中心のオカルト的(神智学協会的)共同体だったのかもしれません。チベット人のシャンバラ伝説やベユル(隠された谷)伝説とまったく無関係に物語は進んでいきます。チベットのイメージを持って、あるいは期待して映画を観た人は違和感をいだくのではないでしょうか。

『失われた地平線』の主人公コンウェイは、連れてこられたシャングリラで、高僧(ハイ・ラマ)からシャングリラおよび僧院についての説明を聞きます。このラマ僧院を開いたのは、18世紀にネストリウス派(景教)の末裔を探しにやってきた4人のカプチン会の修道士のひとり、ルクセンブルク人のペローでした。最後にあきらかになるのは、この高僧こそペローであり、年齢は250歳を超えていたことです。

シャングリラは理想郷なので争いもなければ一般的な老いもありません。80歳になっても若者のように山の上を飛び跳ねることができるほどみな健康的で、長生きでした。しかし特別なヨーガなどの健康法があるわけでも、長寿薬があるわけでもありませんでした。シャングリラにいるだけでさまざまな能力を身に着けることができたのです。

コンウェイは高僧から後継者に指名されます。ラマ僧院、高僧(ハイ・ラマ)という用語を使いながらも、チベット人もチベットの宗教や世界観も登場せず、白人の秘密結社のように描かれています。ネストリウス派の人々がシャングリラを建てたのだとすれば、チベット人はかかわっていないのです。もしチベット的要素が少しでも入ったら、欧米の読者は身を入れて読むことができなくなるとヒルトンは考えたのでしょう。ドラマでアーサー王の王妃を非白人系女優(エンジェル・コールビー)が演じるご時世の現在では、考えられない設定です。

是非はともかく、ヒマラヤの向こうのどこかにある白人の理想的な国として描くことによって、欧米人の間にシャングリラという理想郷像ができあがったのです。プレスター・ジョン(アジアかアフリカのどこかにあると信じられたキリスト教国の国王)の理想的な国とそのイメージは重なるのかもしれません。同時にチベットは神秘のベールに包まれた好奇心を駆り立てる国でした。このふたつが合体してさらに神秘性は増していくことになったのです。

T・イリオンとロブサン・ランパ

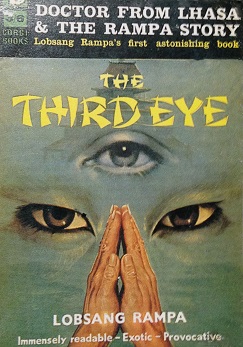

はじめて読んだとき拒絶反応を起こし、のちに、考えをあらためて読み直した本が2冊あります。それはセオドア(テオドール)・イリオン(1898−1984)の『チベット永遠の書』とロブサン・ランパ(1910−1981)の『第三の眼』(およびその続編『古代の洞窟』)です。これらチベットの叡智やそれを求める旅を主題とした著作は偽書、というよりスピリチュアルな冒険を装ったフィクションなのですが、あくまでも実際に体験したかのように作者たちが主張しているのが、最初どうしても耐え切れなかったのです。

私自身は80年代にはネパール・ヒマラヤやインド・ラダック、インドのダージリンやガントク(シッキム)でチベット文化を体験し、90年代初頭にチベット自治区にはじめて入りました(国外追放されるという余計な体験までしてしまいましたが)。著作の描写が自分の目にしたものとあまりにかけ離れていると抵抗感が生まれてくるものです。私がはじめこれらの本を投げ捨てたのはそういった理由からでした。

テオドール・イリオン(1898−1981)の『チベット永遠の書』とテオドール・ブランの筆名で書いたチベット医学の書(1957)

戦前なら、あるいは私が子供ならだまされるかもしれないけれど、ある程度自由に旅行できるいま、チベットの実際の文化や習俗、宗教を無視して空想で描かれても、読者は辟易するばかりでしょう。

しかしこれらの著作にたいする私の考え方は少しずつ変わってきました。人々がチベットにたいしていだく神秘的イメージ、崇高なものへのあこがれ、人生観を変えるほどの美しい風景といったものがあるからこそ、彼らの著作は生み出されたのであり、生み出されたこれらの著作からまた、チベットのイメージが形成されてきたと私はとらえるようになったのです。

『チベット永遠の書』とアレクサンドラ・ダヴィッド=ネール(→ アレクサンドラ・ダヴィッド=ネールこそ超人だった)の『チベット魔法の書』は、同じ出版社(徳間書店)からシリーズであるかのように刊行されていますが、前者が(自称実話の)フィクションであるのにたいし、後者は不思議なエピソードに満ちていますが、すべて実際に彼女が体験した話です。ダヴィッド=ネールの本は当時大変な反響を呼び、母国フランスだけでなく、世界的なベストセラーとなり、80年以上たった現在にいたるまで売れ続けているのです。一方のイリオンの本はあまり売れず、そのまま忘却の彼方へ去っていきそうでしたが、1983年に再版されると、大きな反響があったのです。

私はイリオンの著作のなかの地下都市の場面に違和感をいだきました。ありえない話だと思ったのです。しかし西チベットに行って数百の洞窟を見て(全体的には数千の洞窟があるでしょう)、イリオンが描くような地下世界はなくても、岩山の中に蟻の巣のような洞窟群が掘られる洞窟都市があっても不思議ではないと思うようになったのです。トルコ・カッパドキアの地下宮殿のようなものを考えればいいでしょう。実際、西チベットのグゲの旧王宮の岩山は、小規模ながら地下宮殿のようになっています。

現在ムスタン(ネパール)の洞窟群がヨーロッパの学術チームによって科学的に調査されていますが、こんなにたくさんの洞窟がどうやって絶壁に掘られたか、いまだにだれも説明できていません。重力制御マシーンでもなければ、絶壁の外から洞窟を掘ることはできっこありません。考えられるとすれば、岩山の上から穴を掘り、洞窟をつなげて増やしていく方法です。しかし固い岩盤を、何を使って、どうやってうがつのか。穴を掘ることが可能だとしても、途方もない年月がかかるでしょう。そもそも何のために洞窟群を作ったのか。また、いつ作ったのか。謎だらけです。(→ 洞窟だらけの謎の古代王国)

イリオンの書(1936年刊)は長い間忘れられていましたが、ロブサン・ランパの『第三の眼』(1956)は世界に衝撃を与え、大ベストセラーとなりました。翌年には邦訳が出版されています。いまでも売れているので、ロングセラーといえるでしょう。彼は最後の『チベットの賢者』(1980 未訳)まで20冊の本を著しました。

ブレークする前、彼(本名シリル・ヘンリー・ホスキンス。探偵バーゲス以外の資料はホスキンとする。デヴォン生まれの英国人)はいくつかの出版社に原稿を持ち込みましたが、ことごとく断られてしまいました。セッカー・アンド・ウォーバーグ社だけが興味を持ち、原稿を専門家に見せて疑惑ありという結論を下しながらも、出版に踏み切りました。同出版社はロブサン・ランパの主張の信憑性ではなく、売れるかどうかを吟味したのでしょう。結果的に大ベストセラーとなり、出版社を潤わせることになりました。

多くの人、とりわけチベットの専門家から疑惑の声が噴出しました。疑いの目を向けたひとりは『セブン・イヤーズ・イン・チベット』の著者ハインリッヒ・ハラーでした。映画ではブラッド・ピットが演じたので記憶されているかたも多いでしょう。ハラーは私立探偵バーゲスを雇って作者の正体をつきとめ、この本が実体験に基づいたものではなく、虚構であることをあばきました。

調査報告が公表されると、ダブリンの自宅にいたロブサン・ランパは家の周りをメディアに囲まれてしまいます。その状況下で単独インタビューに応じた彼は「たしかに私はロブサン・ランパではない。チベット人ラマが私にとりついたのだ」と言い訳めいたことを語りました。彼の説明によると、34歳のとき、フクロウを撮影するために木に登っていたとき落下し、意識を失ってしまいました。その直後、幽体離脱のような現象が起きるのですが、そこへサフロン色の衣を着た男が現れ、身体を要求したというのです。

「実話である」と称するフィクションは世にあふれていますが、ロブサン・ランパの場合は、経歴はもちろんのこと、国籍まで詐称しているので、ペテン師と呼ばれてもしかたありません。

小説の中身も荒唐無稽な記述にあふれています。たとえば「ラマ僧たちが定められた様式に従って坐ったまま眠ったのに対し、私は横になって眠った」と書かれています。これは冗談か何かでしょうか。夢のヨーガのような修行法があり、そのための寝る姿勢はあるかもしれませんが、坐って寝る僧侶はいません。高僧が座ったままこの世を離れることはあるので、それとごっちゃになっているのでしょうか。(→活仏とのスキャンダラスな関係)

ただしロブサン・ランパの本は売れ、多くの人に好まれたわけですから、彼には表現をする才能があり、内容も人に感動を与えるものであったわけです。開き直ったのか、最後の作品の表紙になると、もはやパルプ・マガジン顔負けのキワモノ的な図案が採用されていますが。

ロブサン・ランパと処女作『第三の眼』、そして邦訳2冊目の『古代の洞窟』

ロブサン・ランパの著作のなかで邦訳されたもう一冊は、5作目の『古代の洞窟(古代人の洞窟)』(1963)です。師のラマ・ミンギャール・ドンダップは少年僧ロブサンに洞窟の体験について話します。この特別な神秘的な洞窟で若かったラマはある種のタイムマシンを見たのです。それはアカシック・レコードのようなものでした。

「微かに霧のかかったような光が、我々の前の暗闇の中にゆっくりと現れた。最初それは、ちょうど幽霊が目の前で物質化したときのような青味がかったピンク色の光をやっと感じる程度だったが、次第に中央の光源が広がっていき、我々は自分たちの坐っている部屋の中央部分を除けば、大きな部屋を一杯にしているこの信じがたい機械類の全貌を見ることが出来るようになった。光はそれらを照射し、旋回し、萎み、そしてまた明るくなって形を成し、球状となった」

この球状の光の中に事件を見ることが出来るのです。

ラマ・ミンギャール・ドンダップはさらに恐ろしいことを口にします。

「数千年以上も昔に、この世界には高い文明があったのだ。人々は重力に挑戦して機械に乗って空高く飛ぶことができ、また自分の考えを絵のように表して、他人の心に印象づける機械を作ることができたのだ。更に彼らは核分裂の手段を持ち、世界を破滅させる爆弾を爆発させて大陸を海中に沈下させ、逆に海を隆起させ、これによって世界は死滅してしまった」

なんとかつて高度な文明があったが、核爆弾を持ったために世界は破滅してしまったというのです。人類は何度文明を興し、壊してきたのでしょうか。われわれはいま、もっとも進化した時代を生きているかのように錯覚しています。しかしそうやって何度も錯覚し、おごり高ぶり、自ら身を滅ぼしてしまうのが人類の特性なのです。

ベストセラーになったギュルメ・ドルジェ訳、コールマンら編纂初完訳版『チベット死者の書』、チョギャム・トゥルンパとフリーマントル『チベット死者の書』、ロバート・サーマン訳『チベット死者の書』

チベット死者の書

たしか1995年のことだったと思います。インド北西の「小チベット」と呼ばれるラダックのレーに行ったとき、地元の人の家を訪ね、NHKスペシャル「チベット死者の書」の録画を見せてもらったことがあります。この番組は1993年に放映されているのですが、私は海外に住んでいたため、見る機会がなかったのです。

なぜそこで見たかといえば、この家の主人が番組内のドラマのなかで「働きざかりだが、突然死んでしまった死者」を演じた人だったからです。彼の魂が死後どのようになっていくかを説明するためのドラマなので、ある意味では主役です。もちろん彼はプロの役者ではありません。それに演じたといっても、映像のなかではピクリとも動かないので好演と呼べるかどうかははなはだ疑問です。

このドラマ仕立てのドキュメント番組はとてもよくできていたので、いまでも多くの人に見られています。これをきっかけに書物の『チベット死者の書』を買った人もいるでしょう。またここに映し出されたチベットの風景にあこがれたり、チベット人が描く宗教世界に興味を持ったりした人もいるでしょう。

惜しむらくは、翌年に地下鉄サリン事件など一連のオウム関連の騒ぎが起こったことです。ポワ(phowa)という本来は「死に際の意識の転移、あるいはその実践訓練」を意味する尊い言葉が、殺人を意味するポアとしてネガティブな流行語になってしまったのは残念なことでした。

『チベット死者の書』が世界デビューを果たしたのは、ウォルター・エヴァンス=ウェンツ(1878−1965)の同名書が出版された1927年と断じてもいいでしょう。この年は、アレクサンドラ・ダヴィッド=ネールの『パリジェンヌのラサ旅行』が出版され、センセーションを起こした年でもあります。『チベット死者の書』(バルド・トゥドゥル)はパドマサンバヴァ(8世紀)が隠したテルマ(埋蔵経典)をテルトン(埋蔵経典発掘師)のカルマ・リンパが発掘したニンマ派の宝典です。このニンマ派とボン教のみが保持するテルマの伝統自体がとても神秘的です。ただ現実的には臨終の際にラマによまれる枕経なのです。

死者の書をダージリンで編纂した(翻訳はラマ・カズィ・ダワ=サンドゥプ)エヴァンス=ウェンツは、いくつかの重要なチベットの文献を翻訳・編纂しています。チベット仏教(とくにカギュ派)の重要人物でもあるミラレパ(1052−1135)の詩や伝記の翻訳はとくによく売れ、詩聖でヨーギのミラレパの名はポピュラーになりました。

二段ロケットの噴射のように、もう一度『チベット死者の書』をメジャーにしたのは、ティモシー・リアリー(1920−1996)らの『チベット死者の書 サイケデリック・バージョン』(1964)でした。チベット文化と60年代以降の欧米のサブカルチャー(ヒッピー文化やサイケデリック文化、ビート世代……)がついに出会ったのです。

この(略して)サイケ版死者の書の共著者であるラルフ・メツナー(1936〜 )やリチャード・アルパート(ラム・ダス 1931〜 )とリアリーは、みな科学者であり、LSDなどのドラッグの人体に与える影響などについて研究していました。60年代後半にはLSDが麻薬認定され、研究自体は困難に直面するのですが、ドラッグ文化側からはそれでも高く評価され、ヒッピー世代を支える精神的支柱となるという側面がありました。リアリーは麻薬所持で逮捕されて拘留されるのですが、ヒッピー世代、ビート世代からはむしろそれによって英雄視されるようになりました。

このサイケ版死者の書は、米国では驚くべきことに、2016年現在も好調な売れ行きを示しています。しかし邦訳が出たのはかなり遅く、1994年のことでした。上述のようにオウム関連の事件や逮捕劇がつづいた時期にあたったためか、日本国内では欧米ほどの話題にはなりませんでした。

60年代のハーバードはリアリーのほか、比較宗教学の権威ヒューストン・スミス(1919〜 )やのちにヘルシーな食事法のベストセラー作家となる医学博士アンドルー・ワイル(1942〜 )、そして『ビーヒアナウ』がセンセーショナルな空前のベストセラーとなるラム・ダスを含む「ハーバード・サイケデリック・クラブ」を輩出します。とくに『ビーヒアナウ』の読者は大学や会社を捨て、髪やひげを伸ばし、ジーンズをはいて、ヒッピーとなり、ラム・ダスのようにグルを求めてインドへ向かったのです。

(左)ティモシ・リアリーら『サイケデリック体験』(チベット死者の書サイケデリック版)

(右)ドン・ラティン著『ハーバード・サイケデリック・クラブ』ティモシ・リアリー、ラム・ダス、ヒューストン・スミス、アンドルー・ワイルがいかに50年代を葬り、ニューエイジ時代を切り開いたか(2011)

このインドの向こうにヒマラヤがあり、さらに向こうにはチベットがあったのです。文化大革命のさなかの中国にあるチベットに行くことはできませんが、「解放」以後、弾圧されたチベットからたくさんの高僧が欧米諸国に亡命し、奇しくもチベットの精神文明が世界に流出し、拡散されることになったのです。19世紀には姿があいまいではっきりしなかったグルやマハトマが、現実の肉体を持って現れたのです。

亡命ラマのなかでもっとも人気があったひとりはチョギャム・トゥルンパ・リンポチェ(1939−1987)でした。彼はアル中になったり、女性弟子と問題を起こしたりと、トラブルメーカーでしたが、西側の若者の心をダイレクトにとらえる不思議な魅力を持っていました。彼はギンズバーグと親交があり、彼自身ビート世代を代表する人物のひとりとなったのです。

そんな彼もまた『チベット死者の書』(1975)を著しています。その冒頭で彼はこの書は「死者の書」ではなくむしろ「生誕の書」だと述べています。たしかにチベット人でないわれわれにとって、それが枕経として使われることはほとんどありえません。われわれは「死者の書」を通じて生まれ変わるべきなのです。

このように、ニューエイジ世代のスピリチュアル志向のなかでチベットは重要な要素のひとつとなり、人々の心の中に神秘的なチベット像がいっそう明確に結ばれることになりました。ラサにビルが建ち、中国の大手スーパーマーケット・チェーンの支店がいくつもでき、パルコルを何万人もの漢族の観光客がゾロゾロ歩いてショッピングを楽しむ時代になっても、チベットの神秘性は不変のままなのです。あるいは(たぶん)クラウドに保存されているのです。

⇒ つづき (5)たとえその名を聞いたことがなくても、あなたはチベットを通じて古代シャンシュン国を知っている

ガベーとユック

ガベーとユック

ルリー・ミラー『世界の頂上で』 バード

ルリー・ミラー『世界の頂上で』 バード